豆豉火鍋作り比べ&食べ比べ!茨城の干し納豆と貴州の豆豉はどう違う?

「豆豉(トウチ)って豆だったんだ!」と思える豆豆しさ、加熱した唐辛子の香り、菜種油のコク。

たっぷりの豆豉と豚肉、野菜を煮て、濃厚で強いうまみを味わう豆豉火鍋(とうちひなべ)は、中国貴州省北西部を中心とした郷土料理だ。豆豉といっても、日本でも流通している黒い粒状のアレではない。貴州の豆豉は、端的にいうと干し納豆だ。

「納豆のねばりは苦手だが味は嫌いじゃない」という人にとって、この豆豉火鍋は救世主のような料理だと思う。現に、貴州ツアーで納豆嫌いがこの火鍋をうまいうまいと食べるところを見た。

なにより私自身、この火鍋体験が貴州料理にハマるきっかけとなった料理であり、何度となく家で作ってきた。そして、一度やってみたかったことがある。

貴州の豆豉を、水戸の干し納豆に変えて豆豉火鍋を作ったら、似たような味わいに持っていけるのだろうか?

それは納豆汁が当たり前に給食に出て、水戸の高校に通った身として、自然に湧き上がった発想だった。なんならミッションといってもいい。

茨城の干し納豆はつるん、貴州の干豆豉はざらり。

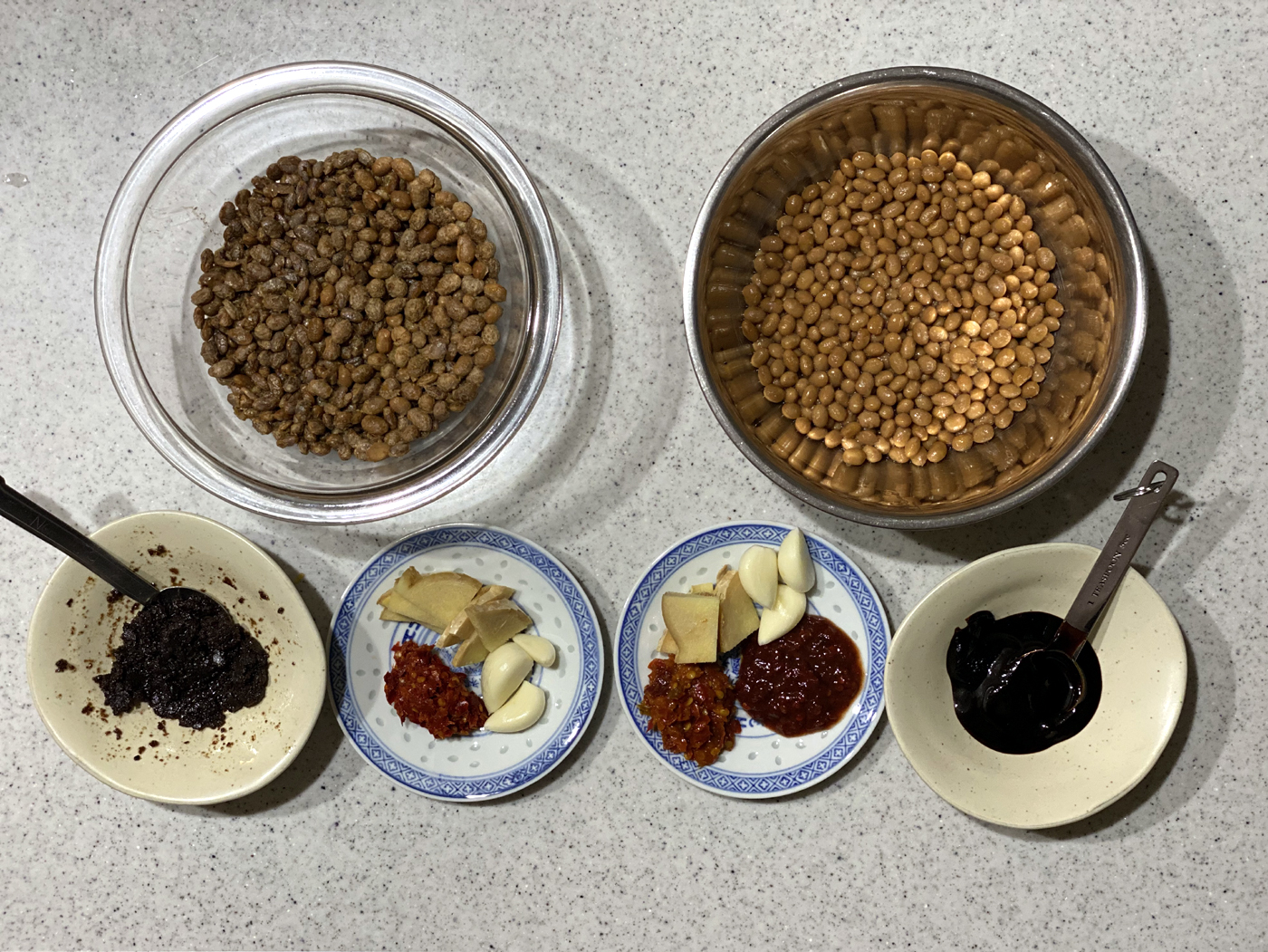

貴州の豆豉、もとい干し納豆は我が家の「豆豉セラー」に保存してある。一方、茨城の干し納豆はこれを機に取り寄せた。いくつか種類があったが、今回はなるべく素材の味で勝負したいので、アミノ酸等を使わずに作った「おひさま干し納豆」を採用した。

「おひさま干し納豆」の材料は、国産大豆(遺伝子組み換えでない)、納豆菌、食塩(海水由来)。要は大豆に納豆菌と塩を加えてシンプルに乾燥させたもので、表面がつるんとしている。

一方、貴州の豆豉は野趣あふれる作り方だ。蒸した大豆を、現地で豆豉叶(ドウチイェ:叶=葉の意味)と呼ばれる葉に包んで発酵させ、湿豆豉(すなわち納豆)を作ったあと、乾燥させて仕上げる。納豆菌だけで純粋培養する納豆と異なり、これらはもっと土のような葉のような香りをまとう。

また、湿豆豉(納豆)や豆豉(干し納豆)の多くは、農村で地場の大豆を使って作られる。思い返せば、貴州省東南部にある都匀市の市場では、1年寝かせた大豆と、新物の大豆でそれぞれ作って売っている人がいたし、貴陽郊外の青岩古鎮でも、土地の大豆で作っているというおばさんがいた。

中国全土に流通させるものでもないので、これといった規格もない。本当にド・ローカルな食材なのだ。

貴州の食材を、日本の手近な食材にどう置き換えるか。

では、豆豉火鍋、もとい干し納豆火鍋をどうを作るのかをご紹介しよう。基本的な材料は、豆豉、豆豉をペースト状にしてさらに発酵させた豆豉粑(ドウチバ)、唐辛子を突いてもっちりとさせた辛み調味料である糍粑辣椒(ツーバーラージャオ)、菜種油、生姜、大蒜、塩、醤油、そしてスープだ。

このなかで、日本で入手しづらい食材は豆豉、豆豉粑、糍粑辣椒の3つ。これを茨城のおひさま干し納豆、甜麺醤、家にあった唐辛子の麹漬け+辣醤に置き換えて作ってみた。

戻すとほぼ納豆!茨城の干し納豆と、ざらりとした貴州の干豆豉。

豆豉火鍋の作り方は家庭や店、地域によっていろいろあるが、今回は豆豉を水で戻してから炒める方法で作った。なぜなら豆豉を戻したときに、その豆豉の素質のようなものが浮き彫りになるからだ。

まずは「おひさま干し納豆」(写真左)。水で戻して驚き、また納得したのは、これが見慣れた納豆そのものだったことだ。表面はつるんとしていて、このままパックに入っていたら納豆と勘違いしてもおかしくない。ただし粘りはない。

一方、貴州の豆豉は、大豆の品種の違いなのか乾燥方法の違いなのか、水で戻すとその多くは、水の中で大豆の胚芽の部分が取れてくる。日本の納豆ではそんなものは意識せずに食べているが、これを見ると「ああ、豆ってこの部分があるよな」ということに気づかされる。

また、戻しても表面がつるんとせず、ちょっとざらついた感じになるのも特徴だ。浸した水の水色(すいしょく)も、だいぶこちらのほうが黄土色に近い。匂いは野生的。そもそも葉に包んで発酵させているので、独特の草のような匂いがあり、豆豉そのものの個体差もハッキリしている。

まとめると、茨城の干し納豆はねばりのないクリーンな納豆だが、貴州の豆豉は野生的な個性がある。

豆豉火鍋の作り方。

材料が揃ったところで、加熱調理にとりかかろう。まず、貴州バージョンは香味野菜を菜種油で炒めて香りを出し、糍粑辣椒を加え、さらに炒めて香りを出す。茨城バージョンは、糍粑辣椒の替わりに、熊本で買った唐辛子の麹漬けと辣醤を入れて炒める。

つぎに、貴州バージョンは水で戻した豆豉、茨城バージョンは水で戻した干し納豆を、それぞれ水気を切って鍋に加え、さらに炒める。

このとき、貴州豆豉は油をぐんぐん刷っていくので、追い油をする必要がある。これは現地でも同様だ。一方、茨城干し納豆はつるんとした豆なので、炒めてもそれほど鍋の中のコンディションが変わらなかった。ゆえに、追い油はしなかった。

続いてコク増し調味料の投入だ。貴州バージョンは豆豉粑、茨城バージョンは甜麺醤を入れる。これを混ぜて炒めたら、火鍋底料(火鍋のもと)のできあがりである。

あとは食べる直前に塩と醤油で味付けをし、スープで割ればいい。現地のスープはそれほど濃くはないが、しっかりコクのあるスープをとれば、日本人好みに仕上がる。

貴州豆豉火鍋と茨城干し納豆火鍋を食べ比べ。その結果は?

さあ、いよいよ食べ比べといこう。まず貴州バージョンは、いい意味で雑味がある仕上がりだ。貴州干豆豉独特の草っぽい香りとスープに溶け込んだ豆のコク、炒めた糍粑辣椒の香ばしさがある。この香ばしさは非常に重要だ。

ただ、今回は糍粑辣椒の量を、茨城バージョンと同程度の唐辛子調味料の量に調整したため、豆豉メインの味になってしまったのが物足りない(茨城バージョンは唐辛子に塩味が加わった調味料であり、糍粑辣椒は塩味がないため)。改めて、糍粑辣椒は唐辛子のうまみや香りを加え、鍋の風味を立体的にしていたのだと思った。

一方、茨城バージョンは唐辛子の麹漬けと甜麺醤を使っているためか、甘みと旨みが感じられた。雑味がないキレイな味わいで、鍋汁をスープのようにいつまでも飲み続けられるし、使った油の量が少ないので軽さもある。ただし、豆とスープの一体感はあまりない。豆がつるんとしていて、納豆風味の水煮大豆のようだからだ。

及第点は辛み。この辛さ増しは、唐辛子単体で作った辣油をかけるとよさそうだ。今回は家にある甜麺醤で作ってみたが、大豆を熟成したものという点で、八丁味噌でやってもよかったかもしれない。

今回、試食に付き合った夫は「やっぱり貴州の豆豉火鍋の方が味が完成されているな」とひと言。なるほど、この発言は貴州でも食べ、家でも食べ慣れている経験からだろう。しかし私は「意外にも茨城バージョンもいけるじゃないか」と思っていた。日本の気候風土で味わうならこの路線もアリ。むしろ「茨城の家庭料理です」といっても通用しそうな感じがある。

いずれにせよ、貴州の豆豉と日本の干し納豆という違いだけでも、だいぶ鍋の風味は変わることがわかった。

〈豆豉火鍋の関連記事〉

貴州の豆豉(とうち)は干し納豆である。

ラーメンと豚汁を、貴州の豆豉(とうち)風味にしよう。

サトタカ(佐藤貴子)

食と旅を中心としたコンテンツ企画、編集、執筆、監修、コーディネートなどを手掛ける。10代でフランス菓子の再現にハマり、20代後半で中華食材の多様性にハマり、30代で中国郷土料理の沼にハマる。中華がわかるウェブマガジン『80C(ハオチー)』ディレクター。中華圏を胃袋目線で旅する『ROUNDTABLE』主宰(当サイト)。東洋医学を胃袋で学ぶ『古月漢満堂』企画など。